1980 – 2022: Der Klimawandel hat die Produktion von Maissaatgut bereits beeinflusst

Wie wird sich der Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten auf die Produktion von Maissaatgut auswirken? Um diese Frage beantworten zu können, hat der FNPSMS 2022 eine umfassende Studie in Auftrag gegeben, in der die Risiken, die anfälligsten Stadien, aber auch die Resilienzkapazitiäten von Sorghum ermittelt werden sollen. Etappe 1: Ein Blick in den Rückspiegel, um die Entwicklungen der vergangenen 40 Jahre zu erfassen.

Der FNPSMS hat dabei die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel in den Mittelpunkt seines Programms „Actions Techniques Semences“ gestellt. Im Rahmen dieses Programms hat der Verband 2022 bei Arvalis eine umfangreiche Studie in Auftrag gegeben, um die geografischen und die häufigen Auswirkungen von Klimafaktoren auf die Physiologie und die Produktionskapazitäten der Vererber in der Maissaatguterzeugung zu messen. In der ersten Phase der Studie wurden die in den vergangenen 40 Jahren erfassten Daten gesammelt und in zwei Zeiträume unterteilt: in die „ferne Vergangenheit“ von 1983 bis 2002 und die „jüngere Vergangenheit“, dem Zeitraum von 2003 bis 2022.

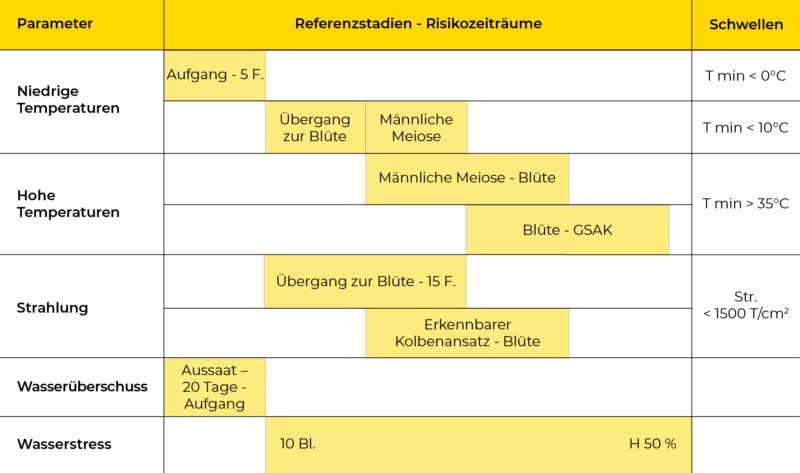

„Ziel dieser ersten Phase war es, die Zeitpunkte des Auftretens der wichtigsten Maisstadien für jedes Jahr und jeden Ort (insgesamt 17) aufzulisten, wobei man sich auf typische agronomische Fälle hinsichtlich des Aussaatdatums und vor allem der Frühzeitigkeit der Sorte stützte“, erklärt Régis Doucet vom technischen Institut Arvalis-Institut du végétal. Anschließend wurden für jedes empfindliche physiologische Stadium – Aufgang, männliche Meiose, Blüte – Klimarisiken mit jeweils kritischen Schwellenwerten festgelegt: thermische Überschüsse, kalte oder heiße Temperaturen, fehlende Strahlung, Wasserstress oder Wasserüberschuss. Damit sollte ein öko-klimatischer Ansatz erstellt werden. Ziel dieser Studie war es nicht, die Auswirkungen auf den Ertrag zu quantifizieren, sondern zu verstehen, wie die Entwicklung dieser oder jener Ertragskomponente (Pollenproduktion, Ährenbildung …) beeinflusst werden kann, um dann, wenn möglich, die Anbaumethoden anzupassen. Wir haben uns daher für beide Vererber; die männlichen und die weiblichen, interessiert.“

In der Studie berücksichtigte klimatische Parameter, Zeiträume und Schwellenwerte

(Quelle: Studie über die Auswirkungen des Anbaus von Saatmais auf Klimawandel und Resilienz).

Das stetig zunehmende Risiko der trockenen Jahre

Die Beobachtungen der vergangenen vier Jahrzehnte haben zum Beispiel gezeigt, dass die Gefahr von Frühjahrsfrost in der Phase vom Feldaufgang bis zum 5-Blatt-Stadium zu Pflanzenverlusten oder zu einer erheblichen Vegetationsverzögerung führen kann. Ebenso kann es während des Blütenübergangs bei Temperaturen unter 10°C zu Verzweigungsfehlern, Blütenblockaden oder frühen Rispenabbrüchen kommen. Umgekehrt führen übermäßige Temperaturen (über 35°C) zu Wachstumsstörungen zwischen den Stadien der männlichen Meiose und der Blüte, mit möglichen Verlusten der Lebensfähigkeit der Pollen bei späteren Stadien.

„Anders ausgedrückt hat sich die Temperaturentwicklung der vergangenen 40 Jahre bereits spürbar auf den Anbauzyklus ausgewirkt“. Das Risiko, dass die 35°C-Schwelle überschritten wird, hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten zugenommen. Die Parameter „Kälte“ und „Strahlung“ zeigen ihrerseits „einen deutlichen Risikorückgang zwischen dem aktuellen Normalwert und den 20 vorangegangenen Jahren“. Für den Risikofaktor „Zu viel oder wenig Wasser“ sieht es so aus, dass sich die Gesamtmenge der Niederschläge in einem Wirtschaftsjahr kaum verändert hat, wohl jedoch die Verteilung über den gesamten Zyklus. So hat sich der Zeitraum, in dem die Pflanzen sensibel auf Wasserstress reagieren, nach vorne verlagert. Das Stressrisiko hat sich im Medianwert kaum verändert. Es gibt jedoch Jahren mit einem „außergewöhnlichen“ Dürrerisiko, wie es 2003 und 2022 der Fall war.

Ausweichlösungen … gibt es bereits

Welche Folgen hat dies für die Saatguterzeugung? Es wurden bereits Ausweichlösungen entwickelt. Der Temperaturanstieg führt so bei gleichem Aussaattermin und gleichem Sortenvorlauf zu einer Verkürzung der durchschnittlichen Zyklusdauer. „Dies ist in der ersten Hälfte des Zyklus ist kaum spürbar, wird aber bei den Blütezeitpunkten – und noch mehr sogar zum Zeitpunk der physiologischen Reife – deutlich spürbar. Der Blühzeitpunkt fand im Durchschnitt der untersuchten Gebiete um 4,7 Tage früher, mit Werten zwischen 3 und 6 Tagen. „Dieser Blick in den Rückspiegel ermöglicht uns, Wege zur Anpassung der technischen Abläufe für die kommenden Jahrzehnten zu erwägen; angefangen mit der Verschiebung der Aussaattermine, um zu vermeiden, dass die empfindlichsten Stadien mit den risikoreichsten Zeiträumen zusammenfallen. Diese Entwicklung scheint bereits im Gange zu sein, denn im Durchschnitt haben sich die Aussaattermine in den letzten 20 Jahren alle drei Jahre um einen Tag nach vorne verschoben. Diese Feststellung muss natürlich in die Zukunftsstudien einfließen, die wir derzeit durchführen“, stellt er abschließend fest.