Klima und Saatguterzeugung: Welche Prognosen für den Horizont 2100?

Nachdem der FNPSMS die Auswirkungen des Klimawandels auf die Maissaatguterzeugung in den vergangenen 40 Jahren untersucht hat, setzt der Verband seine Forschung fort und blickt mithilfe verschiedener Modelle bis zum Jahr 2100. Tendenzen, um sich bereits jetzt auf die technischen Weiterentwicklungen im Anbau vorzubereiten.

Die vom FNPSMS in Zusammenarbeit mit dem technischen Institut Arvalis durchgeführte Studie stützt sich für Frankreich auf drei Klimamodelle, die die Entwicklung von Temperatur und Niederschlag von pessimistisch bis optimistisch einschätzen. Diese Instrumente liefern zudem Daten zur Strahlung, um die Auswirkung der verschiedenen Tendenzen auf die Maissaatguterzeugung zu ermitteln. Eine Möglichkeit, bereits jetzt mögliche Handlungshebel zu antizipieren.

„Die neuen Simulationen messen, genau wie für die von 2021 bis 2024 durchgeführte retrospektive Studie über den Zeitraum der vergangenen vier Jahrzehnte, die Auswirkungen des Klimawandels auf die empfindlichen Stadien im Zyklus der Kulturpflanze, insbesondere Meiose und Blüte“, erklärt Régis Doucet vom technischen Institut Arvalis. Diese Prognosen sollten nicht als präzise Vorhersagen interpretiert werden, sondern vielmehr als Tendenzen der Risikoentwicklung unter den getroffenen Annahmen.“

Kürzere Entwicklungszyklen

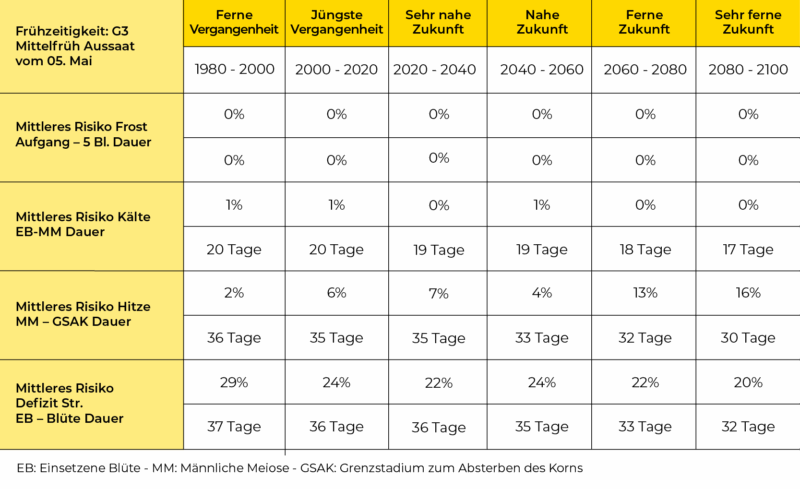

Unabhängig vom verwendeten Modell ist eine der ersten Feststellungen, dass sich der Entwicklungszyklus der Pflanzen beschleunigen wird. „Dies führt in naher Zukunft bei gleichbleibendem Aussaattermin zu einer Verschiebung des Blühzeitpunkts um 2 bis 4 Tage nach vorne (Zeitraum 2040-2060) und in ferner Zukunft 9 bis 12 Tage (Zeitraum 2060-2080)“, erläutert Régis Doucet. Es sieht so aus, als ob die physiologische Reife ebenfalls früher eintreten wird. Je nach simuliertem Datum um 3 bis 20 Tage. Ein weiteres Element, das beeinflusst wird, ist die Dauer für die Trockung der Körner. Diese sinkt in Zukunftsprognosen von derzeit 18 Tagen auf 12 Tage.” Die Änderung des Zyklus beeinflusst die Zeiträume, in denen der Mais sensibel für verschiedene extreme Klimabedingungen sein wird (Frost im Frühjahr, Wassermangel, Dürre …). Während das Risiko kalter Temperaturen im Frühling tendenziell zurückgeht und dort, wo es bestand, sogar verschwindet, steigt das Risiko immer höherer Temperaturen im Sommer; umso mehr für die Zeit nach 2060: Für die sehr ferne Zukunft zwischen 2080 und 2100 verdoppelt es sich sogar (siehe Tabelle unten)“, erläutert Régis Doucet. Achtung jedoch! Die Veränderung der durchschnittlichen Risikowerte geht meist zudem mit einer Zunahme der interannuellen Variabilität dieser Zahlen einher. „Dies gilt insbesondere für sehr hohe Sommertemperaturen, die vor allem in der Saatguterzeugung die Menge produzierter Pollen und deren Lebensfähigkeit gefähren“, ergänzt er.

Entwicklung der Dauer der Klimarisikoempfindlichkeit und des durchschnittlichen Risikos pro Zeitraum für verschiedene Arten von Klimakatastrophen von 1980 bis 2100.

Klimadaten: Szenario SSP5-8.5 – Modell CNRM-ALADIN63.1

(Quelle: Studie über die Auswirkungen des Anbaus von Saatmais auf Klimawandel und Resilienz).

Technische, genetische und geografische Hebel

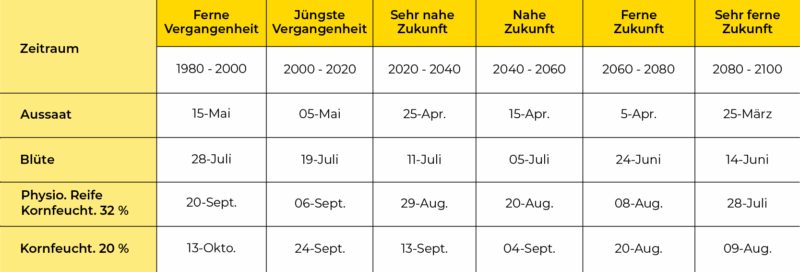

Die verschiedenen, für die „aktuellen“ technischen Abläufe erzielten Ergebnisse werfen die Frage auf, welche Anpassungshebel in den kommenden Jahren eingesetzt werden müssen, um die Risiken für die Maissaatguterzeugung aufzufangen. „Es gibt drei Arten an Hebel“, fasst Régis Doucet zusammen: „technische, genetische und geografische Hebel“. Die technischen Hebel beruhen in erster Linie auf einer Anpassung der Abläufe, wobei insbesondere die Aussaattermine angepasst werden. Um die Auswirkung zu messen, haben wir uns in der Studie dafür entschieden, den Aussaattermin alle 20 Jahre um etwa 10 Tage vorzuverlegen, die gleiche Sortenfrühzeitigkeit beizubehalten. Dabei wird berücksichtigt, dass der Zugang zu Wasser über Bewässerung keinen limitierenden Faktor darstellt. Dies führt zu einer Veränderung der Zyklen und einer Verschiebung der empfindlichen Phasen (Meiose und Blüte) vor die heißesten Sommerperioden, was eine Form des Ausweichens vor den Tagen mit der größten Hitzebelastung darstellt. Diese Verschiebung beschleunigt auch die Trocknung der Kolben, da sie dann zu einer Zeit stattfindet, in der die Temperaturen am höchsten sind. Die Vorverlegung der Aussaat erhöht jedoch das Kälterisiko zur Zeit der Blütenknospenbildung.

Entwicklung der Zeitpunkte für das Erreichen der wichtigsten Wachstumsstadien einer Saatmaiskultur von 1980 bis 2100 unter der Annahme einer Verfrühung der Aussaatzeiten. Toulouse, mittelfrühe Sorte, progressive Aussaat – Szenario SSP5-8.5 – Modell CNRM-ALADIN63

„Genetischen Hebel sind bei der Saatguterzeugung komplizierter zu analysieren“, stellt Régis Doucet jedoch fest. Denn die Toleranzen gegenüber den verschiedenen abiotischen Stressfaktoren, von denen die Hybriden profitieren, werden nicht unbedingt von allen Vererbern getragen. Die Sortenauswahl ist zudem durch Produktionsverträge geregelt, was die Anpassung des Frühreifebereichs einschränkt. „Die Suche nach neuen Anbaugebieten ist bereits in vollem Gange, wobei es in Frankreich und Europa darum geht, die Wahl der Frühreife an die lokalen klimatischen Bedingungen anzupassen, um auch hier die Risiken zu begrenzen und die erwartete Menge an Saatgut zu sichern.

In Kombination mit der Mobilisierung bereits verfügbarer technologischer Innovationen oder künftiger bahnbrechender Innovationen sind diese Anpassungen wesentliche Hebel, um die Nachhaltigkeit der Saatmaiserzeugung mittel- und langfristig zu sichern“, schloss er.