1980 – 2022 : le changement climatique a déjà fait évoluer la production de semences de maïs

Comment l’évolution du climat va-t-elle impacter la production de semences de maïs dans les décennies à venir ? Pour répondre à cette question, la FNPSMS a, depuis 2022, lancé une vaste étude pour identifier les risques, les stades les plus sensibles mais aussi les capacités de résilience de cette culture. Première étape : regarder dans le rétroviseur pour quantifier les évolutions de ces 40 dernières années.

La FNPSMS a placé la thématique de la résilience face aux changements climatiques au centre de son programme Actions Techniques Semences. Dans ce cadre, elle a, en 2022, lancé une vaste étude réalisée par Arvalis pour mesurer l’impact géographique et fréquentiel des facteurs climatiques sur la physiologie et les capacités de productions des géniteurs en production de semences de maïs. La première phase de l’étude a consisté à rassembler les données collectées au cours de ces 40 dernières années, en les scindant en deux périodes :

un passé « lointain », allant de 1983-2002 et un passé « récent », de 2003 à 2022.

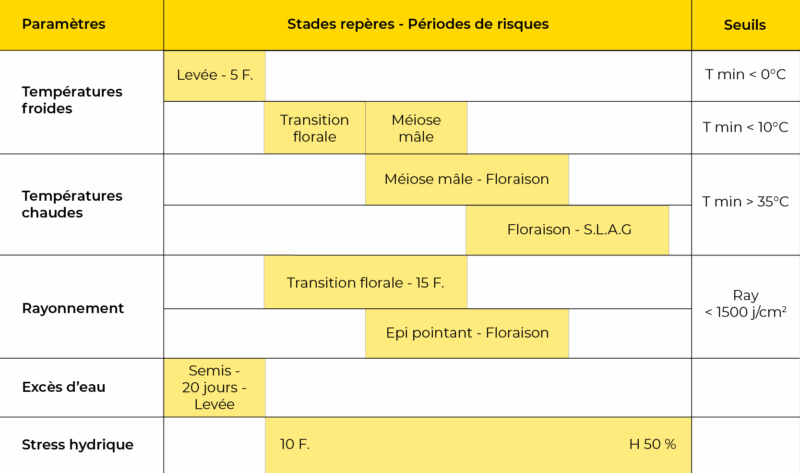

« Ce premier exercice visait à lister les dates d’apparition des stades clés du maïs, pour chaque année et chaque localité (17 au total), en se basant sur des cas agronomiques type en termes de date de semis et de précocité variétale notamment, explique Régis Doucet de l’institut technique Arvalis-Institut du végétal. Ensuite, pour chaque stade physiologique sensible – levée, méiose mâle, floraison…- , des risques climatiques leur ont été associés avec, pour chacun, des seuils critiques : excès thermiques, températures froides ou chaudes, défauts de rayonnement, stress hydrique ou excès d’eau. Et ce, pour avoir une approche éco-climatique. L’objectif de cette étude n’est pas de quantifier l’impact sur le rendement mais bien de comprendre comment l’élaboration de telle ou telle composante du rendement (production de pollen, formation des épis…) peut être affectée pour ensuite, si possible, ajuster l’itinéraire technique. Nous nous intéressons donc aux deux géniteurs, mâle et femelle. »

Paramètres climatiques, période d’intérêt et seuils retenus pour l’étude

(Source : Étude sur l’impact de changement climatique et de résilience de la culture de maïs semence).

Le risque d’années sèches, de plus en plus grand

Les observations des quatre dernières décennies ont ainsi montré que le risque de gel printanier dans la phase levée-stade 5 feuilles peut conduire à des pertes de plantes ou à un retard de végétation important. De même, lors de la transition florale, si les températures sont inférieures à 10°C, il est possible d’observer des défauts de ramification, des blocages de fleurs ou des avortement précoces des épis. À l’inverse, des excès de températures (supérieures à 35°C) conduisent à des défauts de croissance entre les stades méiose mâle et floraison, avec des pertes possibles de viabilité du pollen pour des stades plus tardifs.

« Autrement dit, l’évolution des températures enregistrées ces 40 dernières années a déjà impacté, de façon tangible, le cycle des cultures, résume-t-il. Le risque de dépassement du seuil de 35 °C a augmenté ces deux dernières décennies. » Les paramètres froid et rayonnement montrent quant à eux « une atténuation des risques assez nette entre la normale actuelle et les 20 années précédentes ». Pour le risque « excès ou manque d’eau », le fait est que les quantités totales de pluviométrie sur une campagne ont peu évolué mais c’est la répartition sur l’ensemble du cycle, qui, elle, a changé. Ainsi, la période de sensibilité au stress hydrique s’est avancée en saison. Le risque de stress a peu changé en valeur médiane mais on observe des années avec des risques de sécheresses « hors normes » comme ce fut le cas en 2003 et 2022 par exemple.

Des solutions d’esquive, déjà en place

Avec quelles conséquences sur la production de semences ? Des formes d’esquive ont déjà vu le jour. Ainsi l’élévation des températures se traduit, à date de semis et précocité variétale constantes, par un raccourcissement de la durée moyenne des cycles. « Peu perceptible sur la première partie du cycle, il devient en revanche significatif pour les dates de floraison et plus encore pour les dates de maturité physiologique, détaille Régis Doucet. En moyenne sur les secteurs étudiés, la date de floraison est avancée de 4,7 jours, avec des valeurs allant de 3 à 6 jours. « Cette vision rétrospective permet d’envisager des pistes pour adapter les itinéraires techniques dans les décennies à venir, à commencer par le décalage des dates de semis pour éviter que les stades les plus sensibles coïncident aux périodes les plus à risque. Une évolution qui semble déjà engagée puisqu’en moyenne, les dates de semis ont, en vingt ans, avancé environ d’un jour tous les trois ans. Un constat qui doit bien sûr être intégré dans les études prospectives que nous menons actuellement », conclut-il.