Climat et production de semences : quelles projections jusqu’en 2100 ?

Après avoir ausculté l’évolution du changement climatique sur la production de semences de maïs ces 40 dernières années, la FNPSMS poursuit ses investigations en se projetant à l’horizon 2100, en se basant sur différents modèles. Des tendances pour se préparer, dès à présent, à faire évoluer les itinéraires techniques.

Pour se projeter d’ici à 2100, l’étude conduite par la FNPSMS en partenariat avec l’institut technique Arvalis s’est basée pour la France sur trois modèles climatiques, du plus pessimiste au plus optimiste en matière d’évolution des températures et de la pluviométrie. Ces outils fournissent des données également en matière de rayonnement, pour identifier l’impact de ces différentes tendances sur la production de semences de maïs : une manière d’anticiper, dès à présent, les leviers d’action possibles.

« Comme pour l’étude rétrospective conduite de 2021 à 2024 sur les quatre dernières décennies, les nouvelles simulations réalisées mesurent l’impact des changements climatiques sur les stades sensibles du cycle de la culture, méiose et floraison notamment, explique Régis Doucet de l’institut technique Arvalis. Ces projections ne doivent pas être interprétées comme des prédictions précises mais plutôt comme des tendances d’évolution des risques selon les hypothèses retenues. »

Des cycles de développement plus courts

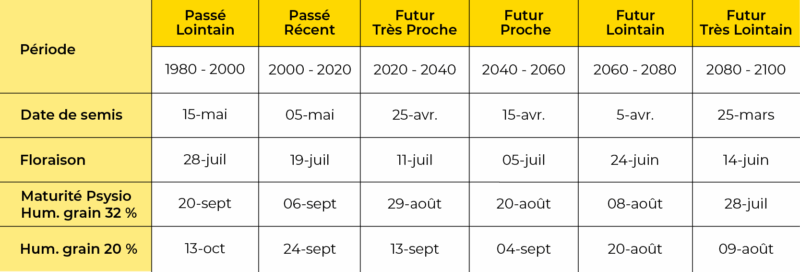

Quel que soit le modèle utilisé, l’un des premiers constat est que le cycle de développement des plantes devrait s’accélérer. « Cela se traduit, à date de semis constante, par une avance de la date de floraison de l’ordre de 2 à 4 jours pour le futur proche (période 2040-2060) et de 9 à 12 jours pour le futur lointain (période 2060-2080), précise-t-il. La maturité physiologique s’annonce, elle aussi, plus précoce : de 3 à 20 jours selon la date simulée. Autre élément impacté : la durée de la dessication du grain qui passerait de 18 jours actuellement à 12 jours dans les projections futures. »

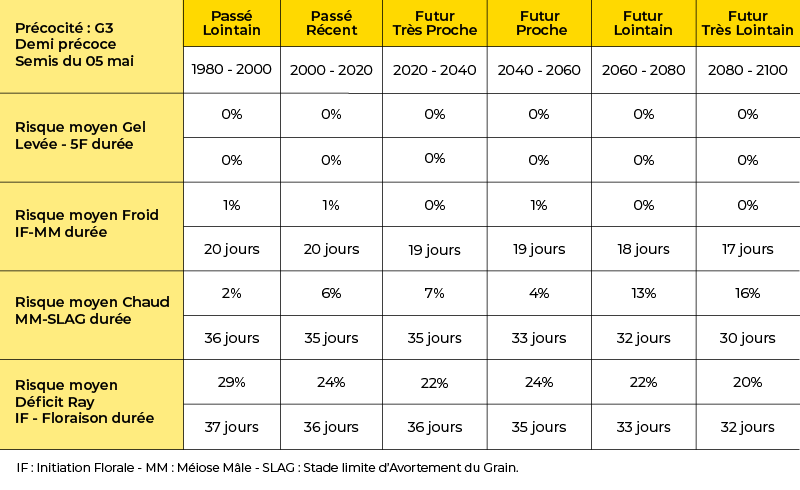

L’évolution du cycle influence les périodes de sensibilité du maïs aux différents accidents climatiques (gel printanier, manque d’eau, coups de chaud…). « Si le risque de températures froides au printemps tend à diminuer, voire à disparaitre là où il existait, celui de rencontrer des températures de plus en plus chaudes durant l’été grandit et ce, d’autant plus pour les périodes au-delà de 2060 : il va jusqu’à doubler pour le futur très lointain, entre 2080 et 2100 (cf tab ci-dessous) », rapporte Régis Doucet. Mais attention, l’évolution des valeurs moyennes des risques s’accompagne aussi le plus souvent d’une augmentation de la variabilité interannuelle de ces chiffres. « Cela est particulièrement vrai pour les températures estivales excessives qui menacent, notamment en production de semences, la quantité de pollen produite et sa viabilité », ajoute-t-il.

Évolution des durées des périodes de sensibilité aux risques climatiques et du risque moyen par période pour divers types d’accidents climatiques de 1980 à 2100.

Données climatiques : Scénario SSP5-8.5 – Modèle CNRM-ALDAIN63.i

(Source : Étude sur l’impact de changement climatique et de résilience de la culture de maïs semence).

Des leviers techniques, génétiques et géographiques

Ces différents résultats obtenus pour des itinéraires techniques « actuels » soulèvent la question des leviers d’adaptation à mettre en place dans les années à venir pour atténuer les risques sur la production de semences de maïs. « Ces leviers sont de trois types, résume Régis Doucet : technique, génétique et géographique. Les leviers techniques reposent avant tout sur des ajustements de l’itinéraire en modifiant notamment les dates de semis. Pour en mesurer l’effet, nous avons fait le choix, dans l’étude, d’anticiper la date de semis d’environ 10 jours tous les 20 ans, en conservant la même précocité variétale et en considérant que l’accès à l’eau via l’irrigation ne constitue pas un facteur limitant. Il en résulte une modification des cycles et un décalage des phases sensibles (méiose et floraison) avant les périodes estivales les plus chaudes, constituant ainsi une forme d’esquive des jours présentant le plus d’excès de chaleur. Ce décalage accélère aussi la dessication des épis car elle se déroule alors à une période où les températures sont les plus élevées. » En revanche, avancer les dates de semis augmente aussi le risque de froid lors de l’initiation florale.

Évolution des dates d’acquisition des stades clés d’une culture de maïs semence de 1980 à 2100 sous l’hypothèse d’une précocofication des dates de semis. Toulouse, variété Demi-précoce, semis évolutifs –

Scénario SSP5-8.5 – Modèle CNRM-ALADIN63

« Quant aux leviers génétiques, ils sont plus compliqués à étudier dans le cadre de la production de semences, reconnait-il. En effet, les tolérances aux différents stress abiotiques dont bénéficient les hybrides ne sont pas forcément portées par tous les géniteurs. Sans compter que le choix variétal est encadré par les contrats de production réduisant dès lors l’ajustement de la gamme de précocité. » Enfin, concernant la recherche de nouvelles zones de production, cette dynamique est déjà en cours : en France et en Europe avec l’enjeu d’ajuster le choix de précocité au contexte climatique local pour, là encore, limiter les risques et assurer le volume attendu de semences.

« Combinées à la mobilisation d’innovations technologiques déjà disponibles ou d’innovations de rupture à venir, ces adaptations constituent des leviers essentiels pour assurer la pérennité de la production de maïs semence à moyen et long terme », conclut-il.